DOSSIER

VENDREDI 16 MAI 2003

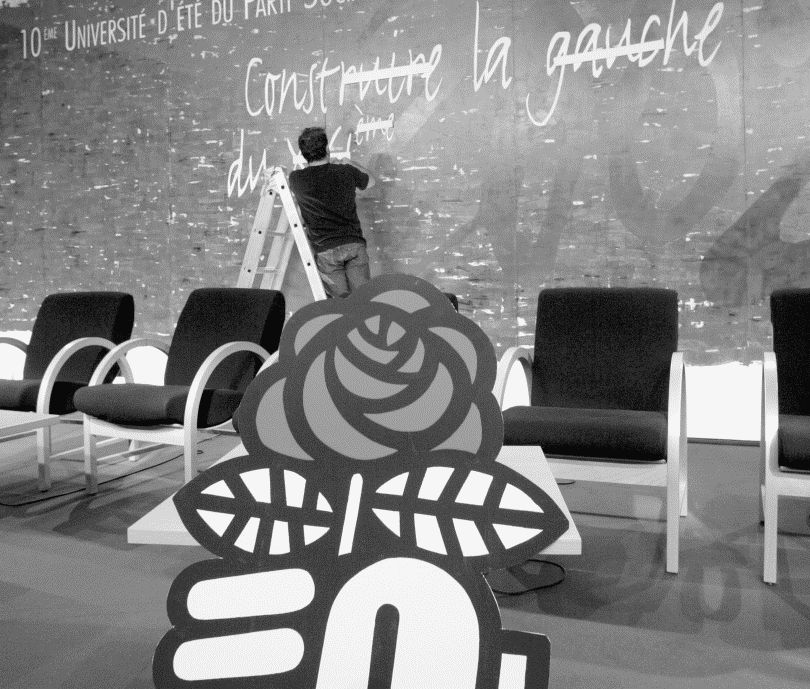

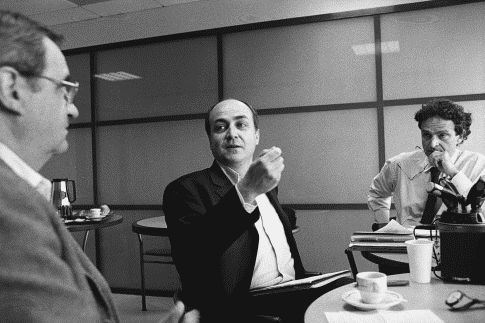

(L’université d’été du Parti socialiste, août 2002, à La Rochelle)

QUEL

SOCIALISME

DEMAIN ?

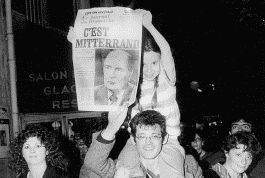

Réuni en congrès à Dijon du 16 au 18 mai, le Parti socialiste est

placé devant de multiples défis. L’échec de Lionel Jospin, le 21 avril 2002, a refermé

le cycle ouvert par François Mitterrand au congrès d’Epinay, trois décennies plus tôt.

Tout est à reconstruire: une base sociale plus large et plus jeune, dans un parti où

les moins de 40 ans ne constituent que 14% des effectifs, un projet capable de répondre

aux attentes des Français, une nouvelle stratégie de reconquête du pouvoir, le choix

d’un(e) présidentiable pour l’avenir.

Mais quel avenir ont le socialisme et la social-démocratie ? Le débat fait rage en

Europe. En question: leur capacité à réformer la société face à la mondialisation et aux

mutations structurelles et sociales. |

L E S O C I A L I S M E

E N F R A N C E

Quatre lignes de fracture au sein du PS

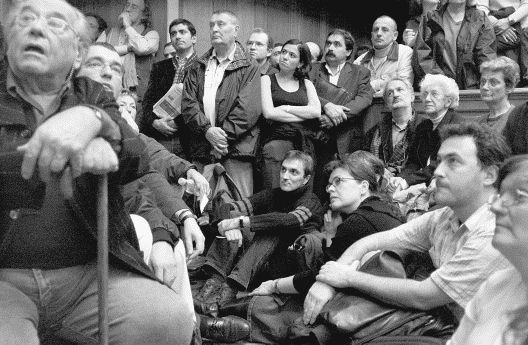

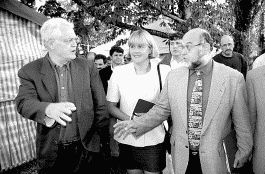

| <> Meeting du Nouveau Parti

socialiste en octobre 2002, à la Sorbonne, à Paris. La motion du courant animé désormais

par Arnaud Montebourg et Vincent Peillon, Julien Dray s’étant depuis rallié à François

Hollande, a recueilli 16,7% des mandats. |

|

quelle mondialisation ? Quelle europe ? quelle république ?

quel parti socialiste ? derrière ces quatre débats, une grande question: quel

socialisme pour demain ?

CENT onze pages en petits caractères. Les 5 motions soumises au vote des militants

ont succédé à 18 contributions générales et 140 contributions thématiques: sur

l’Europe, l’immigration ou le féminisme…

Temps réels, la section des internautes du PS, a fait les comptes: les

militants attentifs auront parcouru, en additionnant le tout, une petite encyclopédie de

la «pensée socialiste au début du troisième millénaire». Ces internautes ont

repéré, dans le corpus des motions, 19 occurrences du mot Internet. Plus que les 15 du

mot «ouvrier», qui, notent-ils, «semble disparaître du vocabulaire». Reste

«salariés» (144 références). Après tout, écrivent-ils, le choix des mots

indique «l’importance qu’accordent les motions à tel ou tel enjeu».

| |

Comment réinventer l’union des gauches

Le désarroi des communistes et l’immaturité des Verts privent les socialistes de

partenaires solides

PLUS que jamais depuis trente ans, le Parti socialiste constitue le socle de la

gauche. Avec 24,3%des suffrages exprimés au premier tour des élections législatives de

juin 2002, il rassemble les deux tiers du vote de gauche. Mais, plus que jamais, il est

seul, privé de partenaires solides: le Parti communiste s’est effondré à 5% et les Verts

ont plafonné à 4,5%. Hégémonique mais isolé, ainsi peuvent se résumer l’impasse dans

laquelle se retrouve le PS et l’obligation où il est, s’il veut reconquérir le pouvoir,

de réinventer une stratégie de rassemblement, de repenser une gauche en miettes.

Le constat, en effet, n’a pas changé depuis 1971: «Le PS ne peut réussir seul»,

notait François Hollande au début de l’année. Hormis les élections législatives

organisées en 1981 et 1988 dans la foulée de présidentielles gagnées par François

Mitterrand, son parti n’a jamais dépassé la barre des 25% au premier tour, y compris en

1997, lorsqu’il l’emporte sur la droite. Les socialistes sont donc contraints de

s’inscrire dans des démarches d’alliances.

La matrice initiale de l’union de la gauche entre PS, PCF et radicaux de gauche n’a

pas résisté longtemps à la concurrence entre les deux principaux partenaires, les

communistes rompant l’union, dès l’été 1977, sans parvenir pour autant à conserver leur

prééminence aux législatives de 1978. Mais ils rassemblent encore, à l’époque, 20% de

l’électorat, et disposent de puissants relais locaux et syndicaux. La dynamique

présidentielle de François Mitterrand gommera, en 1981 et plus encore en 1988,

l’affaissement des communistes vers la barre des 10% de l’électorat – où ils se

maintiendront jusqu’en 1997.

Or l’émergence des écologistes au début des années 1990, puis le rapprochement

entre les Verts et les socialistes au sein de la «gauche plurielle», sont loin d’avoir

compensé l’étiolement communiste. Pis, malgré la victoire de 1997 et une législature de

gouvernement en commun, la gauche plurielle a explosé à la présidentielle de 2002,

chacune de ses composantes (socialistes, communistes, Verts, radicaux de gauche et

chevènementistes) reprenant sa liberté et dispersant les voix de gauche jusqu’à

contribuer à l’échec de Lionel Jospin.

UNE UMP DE GAUCHE

Tout est donc à reconstruire. Or les bases sont fragiles. L’objectif que se fixe le

PS de «fidéliser 30% de l’électorat» est loin d’être à portée de main. Quant à ses

partenaires historiques, ils sont dans un triste état. Les congrès récents des Verts à

l’automne 2002, puis du PCF au printemps, ont témoigné, de façon pathétique, de

l’immaturité des premiers, égarés dans d’incessantes querelles tribales, et du désarroi

des seconds, déprimés et en pleine crise d’identité. Jean-Pierre Chevènement a rejoint un

improbable Aventin. Quant aux radicaux de gauche, ils sont satellisés depuis belle lurette.

Envisager, comme le fait François Hollande, des candidatures communes à toutes les

élections, sur la base d’un programme commun en bonne et due forme, préfigure à demi-mots

la réunification de l’ensemble des gauches sous la houlette du PS, à l’instar de la

droite avec la création de l’UMP. Reste que les clivages idéologiques à gauche, qui plus

est sous la pression de l’extrême gauche, demeurent vivaces. Et qu’un tel chamboulement

du paysage n’est guère concevable que dans la dynamique d’une victoire. La longue marche

de la gauche ne fait que recommencer.

Gérard Courtois | |

Pour nombre de dirigeants socialistes, Dijon devait être un congrès «pour

rien»: aucune élection majeure ne suivait le rendez-vous. Pas de candidat à

désigner, donc. Mais le traumatisme du 21 avril 2002, son impact sur les Verts et le PCF,

un PS «inaudible» face à une droite active, ont changé la donne. Une campagne interne –

remportée par François Hollande – a animé le parti, dont les débats, innombrables, ont

tourné autour de la question: où va le socialisme ?

♦ La mondialisation. Elle est citée 150 fois, accompagnée de verbes

d’action – «combattre», «refuser», «réguler» –, dans les textes préparatoires. Dans ce

domaine particulièrement, les socialistes cherchent un nouveau «logiciel», et Porto

Alegre devient la référence obligée. Mais «il ne suffit pas de faire un petit tour

devant les caméras et de repartir aussi vite», assène la motion du courant Nouveau

Monde (Emmanuelli-Mélenchon). Si les objectifs sont partagés, les recettes, elles,

continuent de diverger. Sur les licenciements, là où la motion Hollande reprend une bonne

partie des mesures appliquées par le gouvernement Jospin (ou seulement envisagées, comme

les pénalités pour les entreprises à forte main-d’œuvre précaire), Nouveau Monde suggère

la création d’un «veto social» aux licenciements boursiers et le Nouveau Parti

socialiste (NPS) des «sanctions dissuasives» contre les délocalisations.

♦ L’Europe. Elle est devenue l’un des sujets de débat les plus saillants.

La guerre d’Irak a ajouté à la division. Il y a pourtant un socle commun: tous les

socialistes se disent «fervents européens» et désormais «fédéralistes» –

une évolution notable. «En 1994, quand je parlais de fédéralisme, on me traitait de

doux rêveur», note Henri Emmanuelli. Lequel pose ses conditions. «Quitte à

provoquer une crise» européenne, sa motion propose que «les socialistes fassent

d’une réforme des institutions politiques de l’Europe, de l’adoption d’un vrai traité

social et de l’accord des peuples concernés les conditions préalables à tout

élargissement». Cette position rejoint celle du NPS. Son chef de file, Arnaud

Montebourg, qualifie l’élargissement de «projet authentiquement libéral» et

réclame un référendum.

François Hollande juge cette attitude «irresponsable». «On ne peut revenir en

arrière. Refuser l’élargissement serait perçu comme un geste de défiance envers les pays

concernés», ont martelé ses partisans. Leur texte propose d’aller «jusqu’au bout de

la logique fédérale» dans une Europe où les décisions à la majorité deviendraient «la

règle». Le référendum serait réservé à la ratification, en 2004, de la Constitution.

♦ Les institutions. Presque tous les socialistes sont désormais d’accord

pour durcir les règles de non-cumul des mandats, renforcer les pouvoirs du premier

ministre et des parlementaires et réformer le Sénat. Mais seuls Nouveau Monde, le NPS et,

dans une moindre mesure, Marc Dolez, se sont clairement prononcés pour une VIe République.

Arnaud Montebourg, avec ses clubs de la «C6R», a toutefois retiré de son texte la

suppression du suffrage universel de l’élection du président de la République.

| Le choix des mots

indique «l’importance qu’accordent les motions à tel ou tel enjeu» |

♦ Le parti. Où va-t-il ? Et avec qui ? Ces questions se placent

dans un contexte où près de 20 000 nouveaux adhérents (sur 129 500) ont rejoint

le PS après le 21 avril 2002. Les opposants de François Hollande ont tenté, jusqu’au

bout, de jouer la carte «il faut sortir les sortants». La motion Dolez exigeait

que les représentants dans les instances nationales soient, pour moitié, désignés par

les fédérations, et non plus en fonction du poids proportionnel des courants. Sur ce

point, ils ont échoué.

Dans le même contexte se situe le débat sur la recomposition de la gauche. François

Hollande et ses partisans ont défendu un rassemblement dont le PS serait le pivot,

«sans complexes» vis-à-vis de l’extrême gauche. Ses opposants ont plaidé pour une

vision élargie à la «gauche mouvementiste». Jean-Luc Mélenchon brocardait encore,

le 10 mai, la peur vis-à-vis d’«Olivier Besancenot et de sa bicyclette». Par leur

vote, les militants ont, là encore, tranché. Le premier secrétaire s’est engagé à faire

du PS un parti «plus ouvert», plus représentatif de «toutes les couleurs de la

France». Sans chasser ni les ministres de Jospin ni les éléphants…

Isabelle Mandraud

| |

Le PS depuis Epinay, les données de base du socialisme en France et en Europe.

1971-1975: l’unité

Trente-deux ans après, même les mythes ont du mal à survivre. Il en est ainsi du «congrès

de l’unité des socialistes», réuni, en juin 1971 à Epinay-sur-Seine, pour célèbrer

l’unification de la famille socialiste. «Ce congrès mythique fut en réalité très

confus», se souvient Pierre Mauroy. Refondateur, il marquait la fin d’une longue

marche vers l’unité. Créée au moment de la candidature de François Mitterrand à

l’élection présidentielle de 1965, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste

(FGDS), groupant SFIO, radicaux, Convention des institutions républicaines (CIR) et

divers clubs, est emportée par la tempête de 1968. Le 4 mai 1969, la SFIO de Guy Mollet

se transforme, avec le renfort de l’Union des clubs pour le renouveau de la gauche (UCRG)

d’Alain Savary, en Nouveau Parti socialiste. Gaston Defferre, candidat à l’élection

présidentielle. n’obtient que 5,01%. Un désastre.

MITTERRAND «IMPERATOR»

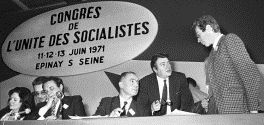

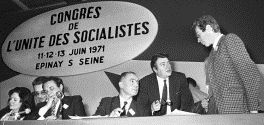

| <> Congrès d’Epinay, juin 1971.

Pierre Mauroy et

Pierre Joxe (à droite). |

Pourtant, la marche vers l’unité reprend. Du 11 au 13 juillet 1969, au congrès

d’Alfortville, ce sont les amis de Jean Poperen, ancien du PCF et du PSU, l’Union des

groupes et clubs socialistes (UGCS), qui rejoignent le PS. Avec la complicité de Guy

Mollet, Alain Savary est élu premier secrétaire, battant d’une voix Pierre Mauroy. Il

ne manque que les conventionnels (10 000) de François Mitterrand, l’ancien président

de la FGDS. Face à 70 000 socialistes, le député de la Nièvre arrive minoritaire, il

en sort majoritaire, imperator. Officiellement, l’unité étant acquise, l’enjeu du congrès

d’Epinay, qui se tient du 11 au 13 juin 1971 devant 957 délégués – 800 socialistes, 97

anciens de la CIR et 60 inorganisés –, porte sur l’union de la gauche. Cinq motions sont

en lice, mais la fracture essentielle est entre Savary et Mitterrand. Le premier, soutenu

par Guy Mollet et Jean Poperen, fait de la poursuite d’un dialogue idéologique avec le PC

et des garanties qu’il doit donner sur le respect de l’alternance, un préalable à un

accord de gouvernement. Le second, allié avec Gaston Defferre, et sa fédération des

Bouches-du-Rhône, et le Ceres de Jean-Pierre Chevènement, veut négocier un programme

commun. Les divergences sont minces, Roger Quilliot et Gaston Defferre prêchent la

fusion. En vain. En réalité, l’enjeu est le pouvoir. François Mitterrand veut tourner la

page Guy Mollet. Il multiplie les gages sur sa conversion au socialisme en proclamant que

«celui qui ne consent pas à la rupture avec la société capitaliste (…) ne peut être

adhérent au PS». Avec 51,26%, l’avocat de la «réforme de nature révolutionnaire»

l’emporte sur Savary. Il pousse Pierre Mauroy à la tête du PS. Mais celui-ci juge que

«le premier des socialistes dans le pays doit prendre la responsabilité d’être le

premier dans le parti». Le 16 juin, Mitterrand est élu premier secrétaire par le

comité directeur. Ancien conventionnel, Henri Emmanuelli rejoint le PS. Par le truchement

d’un autre conventionnel, Pierre Joxe, Lionel Jospin, venu du trotskisme lambertiste où

il milite encore, en fait autant à la fin de l’été.

«CHANGER LA VIE»

|

<> Le programme commun, 27 juin 1972.

Mitterrand, Fabre et Marchais. |

Tout s’enchaîne très vite. Le 11 mars 1972, le PS adopte son programme «Changer la

vie». Le 27 juin 1972, il signe un programme commun de gouvernement avec le PCF de

Georges Marchais auquel se joignent les radicaux de gauche (MRG) de Robert Fabre. Le

surlendemain, à Vienne, devant l’Internationale socialiste, François Mitterrand reprend

un propos esquissé à Epinay: «Notre objectif fondamental c’est de refaire un grand

Parti socialiste sur le terrain occupé par le PCF lui-même afin de faire la démonstration

que sur les 5 millions d’électeurs communistes, 3 millions peuvent voter socialiste».

Après le congrès de Grenoble, en juin 1973, où Savary rejoint la majorité, Mitterrand est

mis en minorité sur l’Europe et, suivi par Jospin, doit menacer de démissionner pour

obtenir gain de cause. Candidat unique de la gauche à la présidentielle de mai 1974,

Mitterrand est battu par Valéry Giscard d’Estaing. Au lendemain de cette défaite, un

jeune énarque, Laurent Fabius, adhère au PS. Un nouveau pas vers l’unité est franchi les

12 et 13 octobre 1974 avec les Assises nationales du socialisme. Il s’agit de faire venir

au PS la mouvance autogestionnaire et chrétienne. Deux anciens secrétaires nationaux du

PSU, Michel Rocard, déjà présent dans l’état-major de campagne, et Robert Chapuis, des

dirigeants de la CFDT (Jacques Chérèque et Jacques Julliard), des chrétiens (Jacques

Delors) s’y engagent. La déclaration finale prône la création d’un «parti des

socialistes», elle reste sans suite. Rocard entre au PS. Au congrès de Pau (février

1975), le Ceres (25%) est exclu de la majorité. Gilles Martinet s’en sépare et présente

un amendement avec les rocardiens qui obtient 15%. Au sein de la majorité mitterrandiste,

le courant Rocard est né.

| |

Le fantôme de Lionel Jospin et les sept présidentiables

le premier parti de gauche n’a pas de candidat «naturel». Revue des atouts et

des handicaps de ses candidats potentiels

|

TOUT le monde y pense mais personne n’en parle: l’élection présidentielle de 2007 est

l’angle mort du congrès de Dijon. En principe,ce n’est qu’en 2006,à son prochain congrès,

que le Parti socialiste pourrait choisir son candidat à l’Elysée. Pour l’heure, le

premier parti de gauche n’a mis en avant ni candidat «virtuel» ni candidat «naturel».

Même si Laurent Fabius est le seul à n’avoir jamais caché son désir de se présenter

à l’Elysée,il s’abstient soigneusement de toute préannonce. Depuis la refondation

d’Epinay,un seul premier secrétaire en exercice a été investi comme candidat à l’élection

présidentielle: François Mitterrand en 1974 puis en 1981. En 1993,alors premier

secrétaire, Michel Rocard fait figure de candidat «virtuel» mais il est laminé par son

échec aux européennes de 1994. En 1995,Henri Emmanuelli, alors patron du PS, concourt à

une primaire mais est battu par Lionel Jospin. Depuis le 21 avril 2002, et l’élimination

de M. Jospin, le PS est en quête d’un nouveau leader. «Le patron sera le candidat à

l’élection présidentielle»,assurait Vincent Peillon, en juillet 2002. Revue des

atouts et des handicaps de présidentiables.

|

| <>

LAURENT FABIUS, 56 ans, député de Seine-Maritime, ancien premier ministre.

|

ATOUTS

Le principal atout de Laurent Fabius est d’être d’abord un homme d’expérience. Après avoir

été, en juillet 1984, à 37 ans, le «plus jeune premier ministre» donné par François

Mitterrand à la France, il est, par deux fois, président de l’Assemblée nationale

(1988-1992 et 1997-2000) et premier secrétaire du PS (janvier 1992-avril 1993). Le moins

subliminal des présidentiables socialistes est un très bon orateur, doté de compétences

multiples. Le 1er juin 1997, en Seine-Maritime,il est, avec 73% des voix, le mieux réélu

des députés socialistes. En 2002, il obtient 68,15%. Outre son courant, il dispose d’un

solide réseau dans le monde économique et social. Son intérêt pour les classes moyennes

fait de lui le présidentiable le plus apte à séduire l’électorat centriste.

HANDICAPS

Son principal adversaire,c’est lui-même. Il a encore du mal à convaincre ses camarades de

ses convictions socialistes. A l’automne 1995, il publie un ouvrage Les Blessures de

la vérité (Flammarion), destiné à redresser son image et à défendre son honneur,

durement atteint dans l’affaire du sang contaminé. Mais les plaies du passé sont mal

cicatrisées. Sa nomination, le 27 mars 2000, comme ministre de l’économie, marque la

volonté de réconciliation de Lionel Jospin. Mais quand François Hollande, en juin 2002,

le choisit comme numéro deux du PS,le «TSF» (tout sauf Fabius) resurgit. Dans l’opinion,

il a toujours du mal à décoller: il atteint 42% en mai 2000 dans le baromètre de la

Sofres mais retombe à 32% en mai 2003. Plus âgé que ses principaux rivaux,il est toujours

suspecté d’incarner le «social-libéralisme». Il s’en défend avec constance et vigueur.

Mais le PCF et les Verts continuent à s’en méfier.

|

| <>

BERTRAND DELANOË, 52 ans, maire de Paris, ancien sénateur.

|

ATOUTS

Depuis son élection comme maire de Paris, il y a deux ans, Bertrand Delanoë est au zénith

des sondages, côtoyant Bernard Kouchner, Jack Lang et Ségolène Royal. Son élection à

Paris, où il a su séduire les «bobos» (bourgeois bohèmes),illustre l’équation de M. Jospin

qui prônait «une nouvelle alliance» entre les classes moyennes et les classes

populaires. Très apprécié des militants, actif dans les campagnes, il a une vision éthique

de la politique. Au nom du non-cumul, il a démissionné de son mandat de sénateur.

HANDICAPS

L’ex porte-parole du PS reste en marge du parti. L’éléphant, un tantinet autoritaire, n’a

pas de troupes. A «100% maire de Paris», il se défend farouchement d’être présidentiable.

En 2007,les municipales précéderont la présidentielle. Sauf si le calendrier change…

|

| <>

ARNAUD MONTEBOURG, 40 ans, député de Saône-et-Loire, cofondateur du Nouveau Parti socialiste.

|

ATOUTS

Arnaud Montebourg a fait de sa jeunesse et de sa fougue de vrais atouts. Excellent

orateur, brillant avocat, le député de Saône-et-Loire a gardé son siège,conquis en 1997,

en défendant une certaine idée de la morale en politique, avec comme cibles,Jacques

Chirac d’abord et… Roland Dumas. Dans le PS,il a imposé le débat sur la rénovation.

HANDICAPS

Ses détracteurs dénoncent son arrogance et son opportunisme. Il n’a pas conquis les

nouveaux adhérents du PS. Enclin aux dérapages verbaux, l’ancien fabiusien qui se réfère

souvent au parcours de François Mitterrand a affiché son mépris de l’appareil. Le

fondateur de la Convention pour la VIe République, hostile à l’élection du président de

la République au suffrage universel,devrait avoir peu de goût pour la compétition

présidentielle. Sauf si,comme Mitterrand… |

|

| <>

FRANÇOIS HOLLANDE, 48 ans, député de Corrèze, premier secrétaire du Parti socialiste.

|

ATOUTS

François Hollande a reconquis son pouvoir. En novembre 1997,il doit son élection au

poste de premier secrétaire au parrainage de Lionel Jospin qui,en le choisissant, avait

confié à ses amis: «C’est le meilleur, le plus brillant et le plus politique d’entre

vous». Réélu,en novembre 2000,sous le même parrainage, il devra sa réélection,le 22

mai, à lui-même, ce qui lui confère un supplément de légitimité. Vif et talentueux, il

est très populaire auprès des militants. Bon orateur en meeting,il a un bon palmarès

électoral: sa liste est en tête aux élections européennes de 1999; en 2001, il conquiert

la mairie de Tulle en «chiraquie»; il se fait réélire député de Corrèze en juin 2002.

HANDICAPS

Son horreur des conflits nuit à son autorité au sein du PS. Ses concurrents pointent son

manque de charisme. Sa majorité est hétérogène et, s’il compte quelques fidèles (François

Rebsamen, Michel Sapin, Michel Delebarre), il n’a pas encore de véritable courant. Dans

l’opinion,il souffre d’un déficit de popularité,voire de notoriété. Entré en mars 2000

dans le baromètre de la Sofres sur la cote d’avenir des personnalités politiques avec

30%, il culmine à 38% en janvier 2003. Député depuis quinze ans, il n’a jamais exercé de

fonction gouvernementale. Même s’il était promis à Matignon si…

|

| <>

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN, 54 ans, député du Val d’Oise, ancien ministre.

|

ATOUTS

C’est François Hollande qui avait le mieux défini les qualités de Dominique

Strauss-Kahn, en novembre 2001, au lendemain de sa relaxe dans l’affaire de la MNEF:

«Homme d’idées, homme inventif, homme de projet, homme de réflexion, homme

d’action». M. Jospin fait appel à cet économiste de talent en 1984 pour s’occuper des

études. D’abord ministre de l’industrie, il se révèle pleinement comme ministre de

l’économie (juin 1997-novembre 1999). Défricheur de nouveaux concepts, comme le

«socialisme de production», il réunit rocardiens et jospinistes dans un même

courant, Socialisme et démocratie (octobre 2000).

HANDICAPS

Tel un feu follet,il est insaisissable. S’il sait utiliser ses réseaux, comme la Fondation

Jean-Jaurès ou le club blairiste Policy Network, il paraît souvent dilettante. Les

affaires du PS l’ennuient. Malgré ses bonnes relations avec le PCF, son projet de «parti

de toute la gauche» inquiète. Derrière son «social-réformisme», d’aucuns voient pointer

le libéral. D’après la Sofres,sa cote est moyenne.

|

| <>

MARTINE AUBRY, 52 ans, maire de Lille, ancien ministre.

|

ATOUTS

C’est une battante,une femme de convictions passionnée et courageuse. Numéro deux du

gouvernement Jospin, elle a porté la réforme emblématique des 35 heures. A l’aile gauche

de la majorité «hollandiste», Martine Aubry, fidèle à M. Jospin, conserve une forte

popularité chez les militants socialistes, en particulier les jeunes. Disposant d’un bon

réseau chez les intellectuels et dans les entreprises, elle défend une vision collective

de la politique, basée sur une mise en mouvement de la société.

HANDICAPS

Sa défaite aux élections législatives de 2002 l’oblige à se reconstruire d’abord

localement, notamment pour garder la mairie de Lille,où elle a succédé à Pierre Mauroy en

2001. Son caractère passionné la dessert aussi, ses détracteurs lui reprochant d’être

trop autoritaire, sur les 35 heures comme sur le projet 2002 du PS. Dans le baromètre

Sofres, elle a culminé à 61% (juillet 1997) avant de chuter (27% en mai 2003).

|

| <>

HENRI EMMANUELLI, 57 ans, député des Landes, cofondateur de Nouveau Monde.

|

ATOUTS

Tout d’une pièce, sans compromis, Henri Emmanuelli incarne avec passion la gauche du PS.

Rugueux et digne, c’est un homme d’expérience: ancien ministre, ancien président de

l’Assemblée nationale, ancien premier secrétaire du PS. Il est,depuis 1978,

indéboulonnable dans les Landes.

HANDICAPS

S’il rendosse l’habit de présidentiable, comme en 1995, alors sans succès, ce sera pour

faire barrage à Laurent Fabius, dont il a été l’allié en 1994 et 1995, en pourfendeur du

«social-libéralisme». Ses adversaires lui reprochent son sectarisme et voient dans ses

combats autant de revanches sur sa condamnation dans l’affaire Urba.

Michel Noblecourt

|

|

Le nombre des adhérents du PS est rythmée par les élections présidentielles et

législatives et par les événements internes. Avant Epinay, le PS ne compte que

70 392 membres. Dès 1971, le PS est renforcé par 10 000 conventionnels. Il

progresse jusqu’à la défaite législative de 1978 (180 000), rechute ensuite pour

progresser de nouveau avant la présidentielle de 1981. Il atteint son record en 1982 avec

213 584 adhérents. Il baisse de 1983 à 1987, remonte à 204 172 en 1989,

dégringole après le congrès de Rennes en 1990 (165 186) et la défaite de 1993

(113 005), remonte après le retour de Lionel Jospin (111 536 en 1996), et la

victoire législative de 1997 (116 708). Avec 129 445 membres en 2002, le PS se

retrouve sous le niveau de 1974.

Le nombre des adhérents du PS est rythmée par les élections présidentielles et

législatives et par les événements internes. Avant Epinay, le PS ne compte que

70 392 membres. Dès 1971, le PS est renforcé par 10 000 conventionnels. Il

progresse jusqu’à la défaite législative de 1978 (180 000), rechute ensuite pour

progresser de nouveau avant la présidentielle de 1981. Il atteint son record en 1982 avec

213 584 adhérents. Il baisse de 1983 à 1987, remonte à 204 172 en 1989,

dégringole après le congrès de Rennes en 1990 (165 186) et la défaite de 1993

(113 005), remonte après le retour de Lionel Jospin (111 536 en 1996), et la

victoire législative de 1997 (116 708). Avec 129 445 membres en 2002, le PS se

retrouve sous le niveau de 1974.

|

Le PS vieillit. L’étude du Cevipof, réalisée par Françoise Subileau, Colette Ysmal

et Henri Rey, sur les adhérents socialistes en 1998, est la dernière réalisée à une

échelle aussi importante (12 291 réponses à un questionnaire publié dans L’Hebdo

des socialistes). Mais les lecteurs de L’Hebdo sont sensiblement plus âgés que

les militants. Il reste que, par rapport à la précédente enquête de 1985, 67% ont 50 ans

et plus (contre 39%). En treize ans, le PS s’est peu féminisé et les femmes ne

représentent qu’un gros quart des adhérents. Le recrutement en milieu ouvrier faiblit (5%

contre 10%) et celui dans les classes moyennes progresse. Malgré l’obligation statutaire,

35% ne sont pas syndiqués, 24% sont à la CFDT, 12% à la FEN, 6% à la CGT et 6% à FO.

Le PS vieillit. L’étude du Cevipof, réalisée par Françoise Subileau, Colette Ysmal

et Henri Rey, sur les adhérents socialistes en 1998, est la dernière réalisée à une

échelle aussi importante (12 291 réponses à un questionnaire publié dans L’Hebdo

des socialistes). Mais les lecteurs de L’Hebdo sont sensiblement plus âgés que

les militants. Il reste que, par rapport à la précédente enquête de 1985, 67% ont 50 ans

et plus (contre 39%). En treize ans, le PS s’est peu féminisé et les femmes ne

représentent qu’un gros quart des adhérents. Le recrutement en milieu ouvrier faiblit (5%

contre 10%) et celui dans les classes moyennes progresse. Malgré l’obligation statutaire,

35% ne sont pas syndiqués, 24% sont à la CFDT, 12% à la FEN, 6% à la CGT et 6% à FO.

|

Le résultat des votes sur les motions pour le congrès de Dijon est clair: la motion

de François Hollande l’emporte largement avec 61,44% face aux quatre autres motions. Mais

par rapport au précédent congrès de Grenoble, en novembre 2000, le texte du premier

secrétaire qui s’appuyait sur un rassemblement un peu plus large (avec cette fois Julien

Dray et Marie-Noëlle Lienemann dans son camp) recule de 11,5 points, son opposition,

fragmentée, se renforçant d’autant. Si on met à part le congrès de Rennes, c’est le score

le plus faible pour la direction depuis le congrès de Metz (46,99%). Le score de M.

Hollande se rapproche, sans l’atteindre, de celui obtenu par François Mitterrand, au

congrès de Grenoble (65,35%), où quatre motions s’affrontaient.

Le résultat des votes sur les motions pour le congrès de Dijon est clair: la motion

de François Hollande l’emporte largement avec 61,44% face aux quatre autres motions. Mais

par rapport au précédent congrès de Grenoble, en novembre 2000, le texte du premier

secrétaire qui s’appuyait sur un rassemblement un peu plus large (avec cette fois Julien

Dray et Marie-Noëlle Lienemann dans son camp) recule de 11,5 points, son opposition,

fragmentée, se renforçant d’autant. Si on met à part le congrès de Rennes, c’est le score

le plus faible pour la direction depuis le congrès de Metz (46,99%). Le score de M.

Hollande se rapproche, sans l’atteindre, de celui obtenu par François Mitterrand, au

congrès de Grenoble (65,35%), où quatre motions s’affrontaient.

|

| |

♦

1976-1979: la rupture

François Mitterrand règne en maître sur le Parti socialiste. Il est premier secrétaire

mais on l’appelle toujours «président». A sa garde rapprochée, composée

d’ex-conventionnels, comme Pierre Joxe, Georges Fillioud, Claude Estier et Charles Hernu,

et d’ex-PSU, tel Pierre Bérégovoy, s’agrègent des nouveaux. Laurent Fabius dirige son

cabinet. Lionel Jospin, entré au secrétariat national dès 1973, s’occupe de la

«dialectique de confrontation» avec le PCF, en gardant dans sa main le «talisman

de l’unité». «C’est le seul, dira Mitterrand, dont je suis sûr qu’il ne se

cachera pas sous la table si les communistes tapent dessus».

|

<> Mitterrand et Rocard en 1974.

Le choc entre «deux cultures». |

En ce début de 1976, à la tête d’une majorité qui va de Jean Poperen à Michel Rocard,

François Mitterrand est le gardien de la ligne d’Epinay. Il parle de «rupture avec le

capitalisme» et désigne le «véritable ennemi», le monopole, à savoir

«toutes les puissances de l’argent, l’argent qui corrompt, l’argent qui achète,

l’argent qui écrase, l’argent qui tue, l’argent qui ruine, et l’argent qui pourrit

jusqu’à la conscience des hommes».

LE DIVORCE AVEC LE PCF

Au congrès de Nantes, les 17 et 18 juin 1977, la motion Mitterrand triomphe avec 75%.

Mais au sein de la majorité, Michel Rocard fait entendre sa petite musique sur les

«deux cultures» qui traversent le PS. Se référant au débat du début du siècle

entre Jean Jaurès et Jules Guesde, il oppose une culture «jacobine et

centralisatrice» et une culture «décentralisatrice, autogestionnaire et

libertaire». La deuxième gauche, tolérée plus qu’acceptée après les Assises du

socialisme de 1974, pointe son nez. Et les communistes s’inquiètent. Mitterrand évite de

parler du «rééquilibrage de la gauche», tout simplement parce qu’il juge qu’il est

entré dans les faits. Aux élections cantonales de 1976 et, plus encore, aux élections

municipales de 1977, le PS s’impose comme le premier parti de la gauche. Le PCF grogne,

soupçonne son allié de lorgner vers le centre et se lance dans des surenchères à

l’approche des négociations avec le PS et les radicaux de gauche sur l’actualisation du

programme commun. Le 23 septembre 1977, celles-ci échouent sur le champ des

nationalisations. Le divorce est consommé. Le PS et le PCF abordent les élections

législatives de mars 1978 en ordre dispersé. La défaite est évidemment au bout du chemin.

Au soir du second tour, Michel Rocard prend date: «La gauche vient de manquer un

nouveau rendez-vous avec l’histoire. Une autre stratégie, après tout, pourrait apporter

la victoire». La confrontation pour l’élection présidentielle de 1981 se profile. La

réplique vient, en juin 1978, avec un texte intitulé «contribution des Trente»,

signé par plusieurs proches de François Mitterrand, comme Pierre Joxe et Louis Mermaz,

et suggérant que si le PC s’est éloigné c’est aussi parce que le PS ne se positionne pas

assez à gauche.

LE CHOIX DE METZ

| |

<> Congrès de Metz, 1979. Fabius, Jospin, Quilès, Mitterrand. |

L’affrontement entre les «deux cultures» et les deux présidentiables intervient au

congrès de Metz du 6 au 8 avril 1979. Hasard du calendrier, la CFDT tient son congrès un

mois plus tard à Brest. Proche de Rocard, Edmond Maire veut y faire entériner le

«recentrage», ou encore la dépolitisation, de son organisation. A l’ouverture du

congrès, François Mitterrand n’a recueilli que 40,1% sur sa motion et il est confronté à

quatre autres textes, ceux de Michel Rocard (21,26%), de Pierre Mauroy (16,01%), du Ceres

de Jean-Pierre Chevènement (14,4%) et de Gaston Defferre (6,89%). D’emblée, le premier

secrétaire place la barre haut et défend de nouveau le «front de classe» et la

rupture avec le capitalisme. «Tout passe d’abord par la transformation du régime

économique, ce qui pose en termes clairs le problème de la propriété»,

s’enflamme-t-il. Michel Rocard met en garde contre les dangers de l’unanimisme et du

sectarisme et invite le PS à ne pas être «un rassemblement hétéroclite de

mécontents». «Sans marché, la liberté n’est plus enracinée dans l’ordre économique

et elle est dès lors menacée», proclame le député des Yvelines. Sur un registre

voisin, le maire de Lille prévient que «la rupture est une chimère dangereuse» et

que «sans une approche clairement social-démocrate, nous ne parviendrons pas à faire

passer nos réformes». François Mitterrand fait monter au créneau son trio de

«sabras»: Lionel Jospin, Paul Quilès et Laurent Fabius. Le député de Seine-Maritime lance

qu’«entre le marché et le rationnement, il y a le socialisme». A l’issue du

congrès, Mitterrand l’emporte (46,99%), en fusionnant avec la motion Defferre. Quelques

semaines plus tard, le Ceres rallie la majorité. Rocard et Mauroy sont rejetés dans la

minorité. Jospin devient numéro deux du PS et le député des Yvelines promet qu’il ne sera

pas candidat à l’Elysée contre le premier secrétaire.

♦

| |

L E S O C I A L I S M E

L E D É B A T

Comment sortir de la «panne» actuelle

Pierre Rosanvallon et Marc Lazar prônent un nouveau réformisme, Jacques Généreux un

retour aux sources du socialisme

Pendant des décennies, en Europe, la social-démocratie a été capable, soit de

prendre directement en charge le changement social, soit, dans l’opposition,

de l’accompagner. Est-ce encore le cas ?

«Nous sommes à la fin d’un cycle général de l’idée

socialiste; pas simplement la fin d’un élément de la culture socialiste. Il y a

toute une histoire à refaire. Tout le projet d’émancipation est à refonder».

PIERRE ROSANVALLON

«Nous sommes à la fin d’un cycle général de l’idée

socialiste; pas simplement la fin d’un élément de la culture socialiste. Il y a

toute une histoire à refaire. Tout le projet d’émancipation est à refonder».

PIERRE ROSANVALLON |

Pierre Rosanvallon. Dans l’histoire du socialisme français, il faut distinguer

trois éléments. D’abord, depuis 1920, la séparation entre socialisme et communisme.

Cette polémique fondamentale constitue une première singularité. La deuxième est que

le socialisme français s’inscrit dans une sociologie. Communistes et socialistes avaient

en commun de représenter et d’être enracinés dans des classes populaires, avec, pour le

socialisme, un lien entre avec les fonctionnaires ou les classes moyennes. Le troisième

point tient au contenu: fondamentalement, le projet socialiste se définissait

négativement, dans une distance critique avec le programme communiste, et non,

prioritairement, dans une autonomie. La chute du communisme a bouleversé complètement

toute l’économie sociologique, historique et programmatique du Parti socialiste.

Marc Lazar. Je suis d’accord, avec deux nuances. Une lutte fratricide a existé,

mais le socialisme n’a pas toujours été, surtout après 1945, sur la défensive par rapport

au communisme. Il a aussi eu un projet positif. Avec, à partir des années 1930, en Suède,

puis en Angleterre après-guerre, puis en Allemagne, une volonté de transformer

profondément l’Europe autour de certaines questions, en particulier l’Etat social.

Ensuite est venue la construction européenne, laissée dans un premier temps aux

démocrates-chrétiens. Ce sont des éléments importants pour comprendre les tourments

actuels du socialisme.

La social-démocratie a été une des forces

qui ont façonné la physionomie de l’Europe occidentale. Les historiens tendent

aujourd’hui à ne retenir du XXe siècle que le communisme et le nazisme. Ce n’est qu’une

réalité partielle. Pour reprendre la formule d’Enrico Berlinguer [dirigeant réformateur

historique du communisme italien], avec la démocratie chrétienne, la social-démocratie a

constitué une «force propulsive». Nous assistons aujourd’hui à l’épuisement de la force

propulsive du socialisme.

Jacques Généreux. Je suis d’accord sur l’idée du projet social-démocrate comme

contrepoint ou réaction au communisme. Dès l’origine, selon moi, le socialisme prend un

autre chemin que le marxisme. Le socialisme authentique – celui d’un Pierre Leroux, en

France, en 1833, par exemple, ou des premiers mouvements ouvriers anglais – est un projet

d’égalité et de justice sociale, mais réalisé par la démocratie, par le consentement

mutuel des individus, par la libre association de citoyens, donc dans la liberté.

Contrairement à l’utopie marxiste qui

entend réaliser cette égalité par la mobilisation planifiée, autoritaire, des forces

productives, sous la direction d’une élite qui sait mieux que le peuple comment créer la

société d’abondance. Ce qui a fait la force du projet socialiste au XXe siècle fait

aujourd’hui sa faiblesse. Durant l’âge d’or social-démocrate des «trente glorieuses», ce

projet est en phase avec les conditions technologiques et économiques, qui poussent au

compromis social.

La rupture dans les modes de production,

à la charnière des années 1970 et 1980, a bouleversé la situation. Avec le retour de la

«guerre des classes», avec l’individualisation, l’éclatement des

intérêts, bref, les conflits, le compromis n’est plus naturel. A quoi tient la panne du

socialisme et de la social-démocratie en Europe ? Au fait que depuis vingt ans,

lorsque le compromis est devenu plus difficile, il y a eu un grand renoncement. L’un

parle de bouleversement, l’autre d’épuisement, le troisième de panne.

Quels sont les éléments constitutifs de la crise du socialisme ?

Pierre Rosanvallon. Il n’y a pas simplement panne. Le socialisme a été un

idéal, avec une gamme de moyens de réalisation. Or nous avons vécu une décomposition

successive de ses incarnations. Le socialisme marxiste s’est effondré. Le socialisme

social-étatique des nationalisations, du programme commun des années 1980, également. Le

socialisme social-démocrate, qui présupposait un compromis institutionnel entre les

grandes forces sociales, s’est aussi épuisé. La nouveauté, c’est que la figure du

socialisme libéral, de la «deuxième gauche», s’est également épuisée.

L’histoire du socialisme s’est

caractérisée par l’opposition entre un socialisme déclinant et un autre en croissance. Un

moment, le déclinant était le communisme, et l’ascendant le social-démocrate; à un autre,

le social-étatisme était déclinant, le social-libéralisme ascendant. Aujourd’hui,

l’ensemble des figures est en décomposition. Nous sommes à la fin d’un cycle général de

l’idée socialiste; pas simplement la fin d’un élément de la culture socialiste. Il y a

toute une histoire à refaire, des traditions occultées à redécouvrir. Tout le projet

d’émancipation est à refonder.

«Nous sommes dans l’épuisement d’une

parenthèse d’immobilisme, de tétanie devant l’offensive du nouveau

capitalisme, qui se clôt. Le renouveau est là. Le socialisme a besoin

d’être refondé, pas réinventé». JACQUES GÉNÉREUX

«Nous sommes dans l’épuisement d’une

parenthèse d’immobilisme, de tétanie devant l’offensive du nouveau

capitalisme, qui se clôt. Le renouveau est là. Le socialisme a besoin

d’être refondé, pas réinventé». JACQUES GÉNÉREUX |

Jacques Généreux. Je ne suis pas du tout d’accord avec l’idée d’épuisement de

toutes les branches du socialisme. Nous sommes dans l’épuisement des compromis qu’ont

imposé les deux dernières décennies quand, face à l’attaque frontale du capital contre

des acquis sociaux-démocrates, les socialistes ont été incapables de répondre autrement

que par le renoncement ou par une trahison intellectuelle rebaptisée «troisième voie».

Mais l’idée socialiste de départ – qui consistait à «faire société», à bien vivre

ensemble, dans l’égalité et la justice, et d’y parvenir par la démocratie –, cette idée

est étonnamment d’actualité, face à une société déréglée et néolibérale qui pousse à la

compétition et à la guerre.

Ce monde ne souffre pas d’un déficit

d’autorité, mais d’un déficit de démocratie, un déficit de pouvoir citoyen. Nous sommes

donc dans l’épuisement d’une parenthèse d’immobilisme, de tétanie devant l’offensive du

nouveau capitalisme, qui se clôt. Le renouveau est là. Le socialisme des valeurs

universelles a besoin d’être refondé, mais pas réinventé.

Pierre Rosanvallon. Il suffirait donc de sortir d’une parenthèse de

renoncement, de dérapage du socialisme ?

Jacques Généreux. Absolument. Il n’y a pas d’autre issue que de revenir au

volontarisme politique, qui a toujours été le propre de la gauche. Le politique a

vocation à transformer la société. Mais revenir aux sources de l’inspiration n’est pas

forcément revenir aux instruments d’action antérieurs. La social-démocratie des «trente

glorieuses» a gravi une série de marches vers une société plus juste, plus coopérative.

Nous avons redescendu des marches. Il faut remonter, mais pas par le même escalier: les

conditions ont changé.

Marc Lazar. Il ne faut pas faire une rationalisation a posteriori. La question

du compromis a divisé historiquement les sociaux-démocrates. Et s’il y a un parti qui

s’est opposé au compromis social-démocratie, c’est bien le PS ! Au point que cette

hostilité plombe encore ses évolutions. Par ailleurs, le compromis entre le capital et le

travail est modifié, les rapports entre l’Etat et le marché redéfinis, l’équilibre de la

configuration entre efficacité économique et justice sociale est plus difficile. On se

retrouve dans un paradoxe historique très fort pour le socialisme: né de la question

sociale au XIXe siècle, il est rattrapé par elle au début du XXIe.

Or toutes les variantes doctrinales

basées sur l’idée d’une appropriation collective des moyens de production et de l’action

collective pour la redistribution des richesses ont fait long feu. Reste posée la

question du réformisme. Quel type de réformisme peut-on faire ? Avec quelles

forces ? Autour de quelles valeurs à définir ? Avec une nouvelle vision de

l’égalité et de la justice sociale, une reconnaissance de l’efficacité économique

capitaliste et la volonté de réduire les inégalités. Le front qui se dessine va au-delà

des frontières classiques du socialisme. Il y a la «troisième voie» anglaise. Il y a

aussi eu un texte célèbre de Massimo D’Alema et de Giuliano Amato sur l’idée d’une

«maison commune» des réformistes en Europe.

Le réformisme plutôt que le socialisme: il faudrait aussi que les forces sociales qui

s’y rattachent soient différentes.

Marc Lazar. Quel est l’électeur socialiste type aujourd’hui ? C’est plutôt

une femme, salariée, et en général dans le secteur public, d’environ 55 ans, vivant en

ville, ayant un haut niveau d’éducation, tolérante en matière de mode de vie. Il est de

moins en moins issu des catégories populaires. Ce n’est pas simplement le 21 avril, en

France, qui l’a démontré. C’est le cas pour la plupart des partis socialistes et

sociaux-démocrates européens. La base sociale historique du socialisme vacille partout,

avec une immense percée du côté des classes moyennes et une déperdition dans les

catégories populaires. Parallèlement, les nouvelles inégalités sociales et exclusions

soulèvent un problème fondamental. Comment les réformistes lisent-ils la société,

répondent-ils à ses attentes ? La social-démocratie classique n’y parvient plus.

Quelles sont les pistes de «rénovation» réformiste ou de «refondation» socialiste ?

Pierre Rosanvallon. Dans la société, il y a toujours de la domination, de

l’exploitation. Le projet de refonder l’émancipation, la protection, de refaire une

communauté politique, est donc fondamental. Nous devons prendre en compte l’épuisement

d’une certaine conception du réformisme. 1981 a permis un double apprentissage: on est

passé – c’était un progrès considérable – d’une culture d’opposition à une culture de

gouvernement. En même temps on a considéré que le réformisme se limitait à

l’apprentissage de la culture du gouvernement. C’est insuffisant.

Le réformisme n’est pas simplement le

communisme moins 20%, ou le libéralisme plus 20%. Il se définit comme une méthode

politique, mais aussi comme un contenu. J’appelle en quelque sorte à un peu plus de

marxisme: refaisons une analyse de la société réelle et du mode de production. Il n’y

aura pas de nouveau réformisme s’il n’y a pas de nouvelles analyses des transformations

sociales et de l’économie. Le mode de production s’est totalement modifié: il est plus

segmenté, plus individualisé. Il a développé de nouvelles possibilités de développement

personnel et mis en place, en même temps, des formes nouvelles d’aliénation et de

souffrance au travail. L’idée d’émancipation doit repartir de là.

Le réformisme se définit encore beaucoup

trop souvent de façon uniquement négative, par rapport au libéralisme, au populisme

d’extrême droite ou au radicalisme d’extrême gauche. Le réformisme comme contenu est à

redéfinir. Ce qui m’inquiète, aujourd’hui, c’est que le PS, dans tous ses courants, en

reste à un réformisme de méthode.

Jacques Généreux. Il ne faudrait pas embrouiller le débat en assimilant

implicitement socialisme et communisme. Si le «socialisme réel» des pays communistes

est fini, cela ne signifie pas que le socialisme est terminé. Nous sommes dans la

troisième manche de l’histoire: l’effondrement du socialisme réel a placé en position

de force le modèle néolibéral. Mais il est aussi destructeur que le communisme et repose

sur la même utopie du progrès par l’abondance de la production matérielle. Le temps est

donc venu d’un retour aux sources et aux valeurs du socialisme démocratique.

Sur le réformisme, je suis en accord

avec Pierre Rosanvallon: face aux réalités nouvelles de la société, aux mutations

technologiques et sociologiques, il y a eu une panne de la réflexion réformatrice. Mais

qui ne voit que c’est la logique de la domination de profits privés sur le bien commun

qui nous pousse à l’impasse écologique de notre modèle économique, à la dislocation de

la cohésion sociale, à l’aggravation des inégalités.

Dans la continuité d’une idée forte du

socialisme, il faut donc réaffirmer qu’il n’y a pas de réforme de ce système sans rupture

nécessaire avec cette domination du profit privé et la restauration d’une logique de

l’intérêt général. Comment ? Par la démocratie. La réflexion sur la démocratie

constitue le déficit majeur de la pensée socialiste au XXe siècle. Les socialistes se

sont coulés dans les institutions et les règles du jeu de la démocratie représentative

parce qu’ils y ont vu un instrument pour conquérir le pouvoir et faire passer

pacifiquement certaines réformes sociales.

Mais ce mouvement dominant a conduit à

abandonner une critique fondamentale, présente à l’origine du socialisme, d’une

démocratie bourgeoise, oligarchique, qui, sous couvert de démocratie, assure en réalité

la reproduction d’une élite qui gouverne la société. Aujourd’hui, le problème n’est pas

que l’économie n’est plus placée sous le contrôle du politique, comme disent beaucoup

d’altermondialistes. C’est que le politique n’est plus sous le contrôle des citoyens.

La première révolution culturelle du

socialisme, c’est mener à son terme cette réflexion critique sur la démocratie. Se

poser la question: comment remettre le politique sous le contrôle du citoyen – ce que

j’appellerai la démocratie effective. Une autre révolution est nécessaire: celle du

rapport à la production et à la croissance. Il y a une longue tradition productiviste

du progrès dans la gauche, le marxisme et le socialisme. Il faut rompre avec cette

tradition, non pour bannir l’idée de croissance, mais pour réaffirmer que production

et croissance sont des instruments au service du développement humain et du progrès

social, et pas des fins en soi.

| |

♦

1980-1984: pouvoir

| |

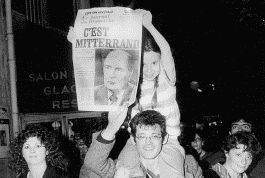

<> 10 mai 1981, Paris. La victoire de François Mitterrand. |

Tout au long de l’année 1980, alors que le Parti socialiste est sous le feu roulant des

attaques du PC, François Mitterrand laisse entendre qu’il ne souhaite pas, une troisième

fois, être candidat à l’Elysée. Porte-parole des «modernes» face aux «archaïques», Michel

Rocard avance ses pions. Le 19 octobre 1980, depuis sa mairie de Conflans-Sainte-Honorine,

le député des Yvelines annonce aux Français, avec solennité, qu’il est candidat à la

candidature. Il prend soin de répéter qu’il se retirera si, finalement, le premier

secrétaire se déclare. Aussitôt, Jean-Pierre Chevènement, architecte du projet socialiste,

adopté en janvier 1980 à Alfortville par 96% des suffrages, se met sur les rangs. Cette

double valse durera deux semaines. Le 8 novembre 1980, répondant à l’appel de 75

fédérations du PS, François Mitterrand se déclare. Les autres se retirent. Fermez le ban.

LA VICTOIRE TRANQUILLE

Le 24 janvier 1981, à Créteil (Val-de-Marne), un congrès extraordinaire du PS investit à

83,66% des votes celui qui, explique Lionel Jospin, «a rencontré le Parti socialiste,

l’a conquis et a été conquis par lui au point de l’incarner». Jusqu’alors secrétaire

national chargé des relations internationales, Lionel Jospin est élu, à l’unanimité,

premier secrétaire. Ce n’est pas un «intérim», précise le député de la Nièvre,

résolu, à partir de la thématique de rupture du congrès de Metz, à «battre Giscard

d’Estaing et, avec lui, la droite, le camp des privilèges et le grand capital». Dans

la salle, un jeune auditeur à la Cour des comptes, François Hollande, participe à

l’enthousiasme. Il vient de prendre sa carte. Sans renier le Projet socialiste, François

Mitterrand fait campagne sur ses 110 propositions. Il choisit comme slogan «la force

tranquille» mais n’est pas, cette fois, le candidat unique de la gauche. Georges

Marchais défend les couleurs du PCF. Les minoritaires de Metz trouvent une petite place

dans son équipe de campagne, dirigée par Paul Quilès: Pierre Mauroy est porte-parole et

Michel Rocard siège au conseil politique. Dès novembre 1980, le candidat avait proposé au

maire de Lille d’être son premier ministre en cas de victoire. Dix ans après Epinay, le

10 mai 1981, avec 51,75% des voix, François Mitterrand est élu président de la République.

Aux élections législatives qui suivent la dissolution, en juin, le PS, avec 285 élus,

conquiert la majorité avec le seul appoint des radicaux. La «chambre rose» ne compte que

44 communistes. Lionel Jospin, qui avait été le seul socialiste à affronter, le 20 avril

1980, Georges Marchais à la télévision, est chargé de négocier l’entrée du PC au

gouvernement. Avec quatre ministres, les communistes participent au deuxième cabinet de

Pierre Mauroy. Le premier ministre d’union de la gauche veut, à travers des réformes

flamboyantes (39 heures, 5e semaine de congés payés, nationalisations, abolition de la

peine de mort, etc.), instaurer le «socle du changement». Lionel Jospin participe

aux déjeuners hebdomadaires des «éléphants» à l’Elysée. Il y retrouve Pierre Joxe à la

tête des députés socialistes.

DES RÉFORMES À LA RIGUEUR

|

<> Mitterrand et

Delors en 1983. |

D’abord légitimiste, le PS applaudit la politique du gouvernement, sauf quand il s’agit

d’amnistier les généraux félons de l’Algérie française, ferraille avec la droite et le

Conseil constitutionnel. Au congrès de Valence, du 23 au 25 octobre 1981, des accents de

radicalisation se font entendre. «Il faut frapper vite et fort contre le sabotage de

notre économie», lance Louis Mermaz. Mais la motion unique, adoptée à l’unanimité,

parle de «transformer graduellement le système économique». «Nous ne cherchons pas la

guerre. Nous souhaitons l’accommodement, le compromis», renchérit Jean Poperen,

numéro deux du PS. Jospin défend son «ni-ni»: ni «Etat PS» ni «parti

godillot». Et Laurent Fabius énonce son syllogisme: «Chaque militant c’est le PS,

le PS c’est le gouvernement, chaque militant c’est le gouvernement». A l’été 1982, un

exclu de la Ligue communiste révolutionnaire qui a fait ses classes à l’UNEF-ID, Julien

Dray, rejoint le PS avant de fonder SOS-Racisme. Mais la politique économique échoue. En

juin 1982, Pierre Mauroy bloque les salaires et, en mars 1983, après avoir empêché une

sortie de la France du système monétaire européen, il instaure la rigueur. Pour faire

avaler cette pilule amère, Lionel Jospin invente la «parenthèse»: «une façon de

supporter un changement avec l’espoir raisonnable de revenir au bout de deux ou trois ans

à notre politique». Dès février 1984, Jospin, au grand dam de Poperen, suggère de

retirer le projet de «grand service public unifié et laïque de l’éducation

nationale». Mais la grogne enfle. En juillet 1984, Mauroy démissionne. Laurent

Fabius, 37 ans, lui succède... sans le PC. Le 16 décembre 1984, François Hollande et ses

amis invitent le PS à «en appeler au réel bien plus qu’aux mythes». Les

«transcourants» sortent de l’ombre.

♦

| |

|

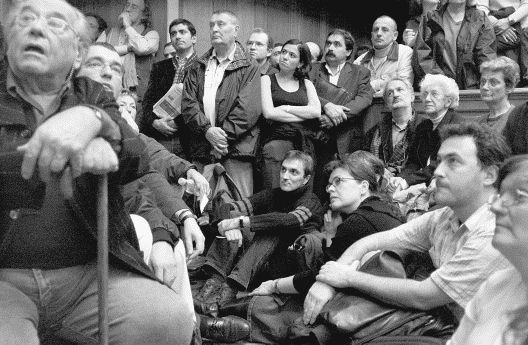

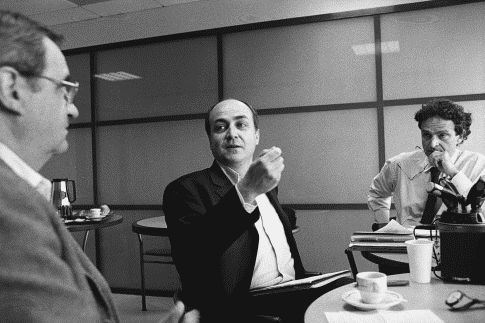

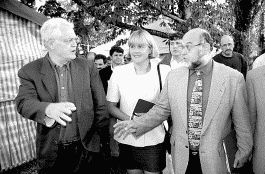

PIERRE ROSANVALLON (à gauche), l’un des principaux concepteurs de

la «deuxième gauche» dans les années 1970-1980, est professeur au Collège de France. Il a

récemment publié Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en

France (Gallimard, 1998) et La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté

du peuple en France (Gallimard, 2000).

JACQUES GÉNÉREUX (au centre) est professeur à l’IEP de Paris. Il est membre du

courant Nouveau Monde du PS. Il est l’auteur de Quel renouveau socialiste ?

(Textuel, 2003) et des Vraies Lois de l’économie (Seuil, 2002).

MARC LAZAR (à droite) est professeur à l’IEP de Paris, directeur de l’Ecole

doctorale de sciences politiques. Il est le coordinateur de La Gauche en Europe depuis

1945 (PUF, 1996) et a publié, récemment, Le Communisme, une passion française

(Perrin, 2002). |

Marc Lazar. Le grand changement qui se dessine, y compris dans l’intervention

de Jacques Généreux, c’est désormais un consensus très large sur le réformisme. Même dans

les courants les plus à gauche du PS, où la tentation reste forte d’un changement

radical, il y a l’idée réformiste. C’est un changement culturel profond. Des désaccords

subsistent sur le contenu, mais l’acceptation largement partagée du réformisme comme

méthode marque la renonciation à la révolution, à la rupture radicale, même si cette

renonciation est contestée de l’extérieur, par l’extrême gauche.

Reste que la social-démocratie est moins

innovante aujourd’hui que dans les années 1950 et 1970. Mais elle conserve d’importantes

capacités d’adaptation. De nouvelles thématiques, sur l’environnement, le développement

durable, le féminisme, ont été très vite reprises par les partis sociaux-démocrates.

André Philip, un socialiste un peu oublié, disait que le socialisme «était souple

dans la doctrine, précis dans le programme et irréductible dans les valeurs».

Etendre cette vision au réformisme donnerait quatre pistes de réflexion.

1) Souple dans la doctrine, le réformisme lit le monde en tenant compte de la

réalité;

2) Irréductible dans les valeurs, il repense la conception traditionnelle de l’égalité,

de la responsabilité et de la liberté des individus;

3) Précis dans son programme, ses alliances, il constate que la démocratie n’est pas

simplement représentative. Le réformisme doit innover face aux nouvelles exigences

démocratiques, y compris sur l’Europe et la régulation mondiale;

4) Ce réformisme doit être le pivot des alternances politiques et la plaque sensible

des sociétés. Il doit répondre aux cris de douleur et de colère des catégories les plus

humbles. «Le socialisme, disait Carlo Rosselli, c’est quand la liberté arrive

dans la vie des gens les plus pauvres». Le réformisme doit aussi traduire les

demandes d’émancipation des catégories les plus démunies.

Pierre Rosanvallon. Nous ne pouvons en rester à la réaffirmation de nos

valeurs. Le débat doit porter sur des réformes précises. Faut-il donner aux associations

un rôle de représentation auprès des municipalités ? Faut-il refonder l’idée de la

communauté ? Qu’est-ce qu’une société d’égaux et de semblables ? Le débat

actuel sur les retraites, par exemple, élude les problèmes considérables des

redistributions cachées et des espérances de vie différenciées. Les socialistes n’en

disent rien. De même, la montée en flèche des très hautes rémunérations change

complètement la vision d’une société de semblables. Où sont les propositions du PS sur

ces sujets essentiels ? On ne peut critiquer le libéralisme et refuser de parler des

questions concrètes.

Sur l’émancipation, il y a au moins un

point positif dans la «troisième voie» blairiste; c’est l’idée que les réformes sont

aussi l’extension du capital social des individus, pas seulement un changement des règles

générales. La capacité d’éducation, l’indemnisation du chômage, la réinsertion, tout ce

qui est lié aux problèmes spécifiques des individus, est devenu cardinal. On est dans un

retour aux sources: l’émancipation, c’est équiper l’individu pour qu’il puisse faire sa

vie. Ce qui me frappe, entre les différentes familles du socialisme jusqu’à l’extrême

gauche, c’est une capacité très forte à la discussion idéologique et une capacité si

faible à la discussion, concrète, sur le programme des réformes.

Jacques Généreux. Le réformisme est une méthode ? D’accord ! Mais il

ne peut être que radical, traiter des problèmes à la racine. Il n’est pas une posture, se

contentant de réformettes, mais un projet de transformation profonde de la société.

Que signifie «attaquer à la racine» ?

Jacques Généreux. Le PS ne dit effectivement rien de concret sur la nouvelle

redistribution du capital social. Mais, dans le PS et le mouvement social, certains

avancent des propositions sur la démocratie effective, une vraie culture et des

institutions du contrôle citoyen; la transformation des règles du jeu politiques.

Prenons l’entreprise. L’irruption de

l’idée démocratique dans l’économie, c’est que l’équilibre des pouvoirs entre partenaires

est aussi une condition de l’efficacité économique. La financiarisation du capitalisme et

la déréglementation désordonnée des marchés ont donné un pouvoir exorbitant aux détenteurs

du capital et aux actionnaires, qui induit une concurrence par la compression des coûts

salariaux, l’intensification du travail, des économies sur les conditions de sécurité ou

environnementales. Si on introduit des formes de cogestion élargies, de participation

stratégique, qui équilibrent les pouvoirs des actionnaires par ceux des managers, des

salariés ou des collectivités territoriales, on a des entreprises qui, dans une économie

de marché, se feront concurrence sur la qualité et la pertinence de leurs produits.

Marc Lazar. A la liste que dresse Pierre Rosanvallon des réformes à

entreprendre, il faut ajouter le douloureux chantier des services publics. Comment les

transformer aujourd’hui ? Comment n’être pas simplement dans une position

conservatrice, les maintenir sur un certain nombre de biens, mais accepter le principe de

leur émulation et de l’efficacité pour les usagers ? Si le réformisme ne prend pas

cette question en charge, d’autres, la droite en l’occurrence, le font.

Pierre Rosanvallon. Tout à fait. Le débat sur le service public ne doit pas

simplement porter sur leur mode de gestion, mais aussi sur leur définition même. Il y a

des produits collectifs, comme l’eau ou l’électricité, qui en ont moins besoin, alors

qu’il faut inventer de nouveaux services publics, pour la formation, le logement, la

ville, par exemple. Quant à la refondation du socialisme et à l’affirmation qu’il faut

davantage de politique dans notre société, qu’est-ce que ça veut dire ? L’appel à

davantage de volontarisme est trop court. La politique n’est pas simplement un théâtre

de l’incantation. C’est l’art de rendre visible la réalité des rapports sociaux, des

inégalités et des compromis. Il faut retrouver une plus grande lucidité sur les rapports

de forces et les relations sociales réelles.

En outre, refonder le socialisme, c’est

émanciper l’individu. La question clé de l’économie moderne, c’est comment donner plus de

capital social aux individus pour les rendre plus créatifs, plus autonomes, donc plus

productifs. Mais l’histoire du capitalisme contemporain, c’est qu’à travers la créativité

et l’autonomie se jouent aussi de nouvelles formes d’aliénation. Il faut, à la fois,

donner ce capital social et lutter contre les formes d’aliénation nouvelles et les

nouvelles souffrances dans le travail qu’il développe.

Le socialisme ne peut se limiter au

retour de la politique au poste de commandement, il doit aussi repenser la souffrance

sociale. Et y repenser à partir du plus concret, pas du baratin général. Lorsque le

langage politique est trop idéologique, ne correspond pas à la réalité sensible et vécue,

alors la parole populiste apparaît plus incarnée, plus proche des réalités. C’est un

problème fondamental pour les partis démocratiques.

Le PS est-il capable de prendre à bras-le-corps les problèmes que vous avez évoqués ?

«Le PS est-il à la hauteur des enjeux de la société ? Je suis

très inquiet. D’autant qu’un cycle de radicalisation apparaît dans la jeunesse, portée

par des idéaux nouveaux, parfois en train de basculer dans des chimères».

MARC LAZAR

«Le PS est-il à la hauteur des enjeux de la société ? Je suis

très inquiet. D’autant qu’un cycle de radicalisation apparaît dans la jeunesse, portée

par des idéaux nouveaux, parfois en train de basculer dans des chimères».

MARC LAZAR |

Marc Lazar. Malgré ses difficultés et le traumatisme de 2002, le PS est le

grand parti pivot de la gauche. Il a trois problèmes devant lui. D’abord surmonter la

tentation de s’en remettre au jeu de balancier automatique qui, depuis 1981, fait

que tout gouvernement sortant perd les élections et qu’il suffirait à la gauche

d’attendre l’échec ou le rejet de la droite. Ce serait une lourde erreur.

Deuxième question: compte tenu de la

disparition du PCF et de l’incapacité des Verts à construire un parti, le PS pourra-t-il

étendre suffisamment son rayon d’action. Devra-t-il faire de nouvelles alliances, et

avec qui ?

Dernière question, essentielle: le PS

est-il à la hauteur des enjeux actuels de la société française, de ce nécessaire retour

au politique, de cette exigence de politique que nous avons évoqués ? Sur ce point,

je suis très inquiet, d’autant qu’un nouveau cycle de radicalisation apparaît dans la

jeunesse, portée par la quête de nouveaux idéaux, et parfois en train de basculer dans

des chimères idéologiques.

Jacques Généreux. Ou bien l’on se contente de croire que l’échec de la gauche

et le 21 avril ne sont qu’un problème de communication avec la société, que le pouvoir

rend sourd et que les classes populaires ne comprennent plus la modernité. Ou bien –

c’est ce qu’ont exprimé quatre militants socialistes sur dix avant leur congrès – on

admet que le 21 avril est le signe d’un déphasage avec la demande sociale et d’erreurs

politiques fondamentales commises par les socialistes au pouvoir.

Dans ce cas, il faut le reconnaître, dire

lesquelles et réfléchir aux vrais changements, notamment sur la question sociale. Si le

PS ne change pas la ligne, peut-être reviendra-t-il au pouvoir. Pour quoi faire ? La

même politique que MM. Aznar ou Berlusconi sur certains points ? La politique qui a

conduit à cet échec ? Si c’est ça, le réformisme de gauche, ça nous promet du

populisme, de l’extrême droite.

Pierre Rosanvallon. La question centrale qui se pose au PS est de passer d’un

réformisme de méthode, désormais acquis, à un réformisme de contenu, qui reste à

construire. Le deuxième point, plus inquiétant, c’est que le PS est un parti d’élus, de

cadres, de profs et de fonctionnaires. Sa base sociale est aujourd’hui trop étroite pour

en faire une puissance réformatrice. Il faut qu’il trouve le moyen d’aller à la rencontre

de la société française, qu’il ouvre et anime des états généraux de la société française.

Propos recueillis par Gérard Courtois, Sylvain Cypel et Isabelle Mandraud

| |

♦

1985-1989: TENSION

Laurent Fabius a beau être le «plus jeune premier ministre» que François

Mitterrand ait donné à la France, la mayonnaise entre le gouvernement et le PS ne prend

pas toujours. La rigueur tient lieu de politique. Fabius parle de «modernisation» tous

azimuts sur fond de sévères restructurations industrielles et de grogne syndicale,

attisée par la CGT et par le PC. Le président de la République réhabilite le profit et

l’esprit d’entreprise. La page de la rupture avec le capitalisme est définitivement

tournée. Face à une droite qui n’a pas baissé la garde et prépare sa revanche aux

élections législatives de 1986, les socialistes peinent à se mettre en ordre de marche,

paralysés par la querelle entre le premier ministre et le premier secrétaire.

FABIUS CONTRE JOSPIN

Le 14 juin 1985, Laurent Fabius revendique le leadership: «Le premier ministre n’a

pas à diriger le Parti socialiste, en revanche, je suis le chef du gouvernement et de

la majorité». Aussitôt, Lionel Jospin prend la mouche. Le 6 juillet, il prévient le

comité directeur: «Mon mandat de premier secrétaire est entre vos mains. (...) Le PS

doit-il rester un parti indépendant conduit par ses dirigeants élus ou doit-il être

coiffé par le premier responsable gouvernemental, en particulier pour la campagne

électorale et donc être dirigé de l’extérieur ?» De l’extérieur ? Le

premier ministre, déjà embarqué dans une série de meetings, relève l’affront. François

Mitterrand est obligé d’arbitrer. Il le fait en faveur de Jospin: «L’armature

politique de la majorité étant le PS, il revient naturellement au responsable de ce parti

de conduire la campagne que les socialistes entendent mener à leur guise». Mais la

querelle laissera des traces au sein du courant mitterrandiste. Fabius charge son

lieutenant Claude Bartolone de créer son courant, le club Tradition et modernité. Jospin

refuse de faire de même. «Mon seul courant, c’est le PS», répéte-t-il. Le congrès

de Toulouse, du 11 au 13 octobre 1985, ne se ressent pas de cette rivalité naissante.

Lionel Jospin obtient sur sa motion 71,5%. Il évoque le «déclin irrémédiable» du

PC et fait un pas, sans prononcer le mot, vers la reconnaissance du caractère

social-démocrate du PS. «Le pays a besoin d’une grande force progressiste à caractère

socialiste», proclame-t-il. Michel Rocard, qui a démissionné six mois plus tôt du

gouvernement pour protester contre l’instauration de la proportionnelle aux élections

législatives, fait de la résistance. L’ancien ministre de l’agriculture défend l’économie

mixte et le rôle du marché et définit l’Etat non comme producteur mais comme régulateur.

Candidat quasiment déclaré à l’élection présidentielle de 1988, sa motion recueille

28,5%. Avec un bilan en demi-teinte et un échec contre le chômage, l’affaire Greenpeace

polluant un peu plus le climat, le gouvernement ne part pas favori. Grâce à la

proportionnelle, le PS limite les dégâts et avec 32% parle de «défaite victorieuse»

aux législatives. Mais il doit céder le pouvoir. Jacques Chirac devient premier ministre.

La première cohabitation commence...

|

<> 1988, première cohabitation,

Chirac et Mitterrand. |

COHABITATIONS PLURIELLES

Alors que le PS fourbit ses armes pour «résister» au retour de la droite et gêner

autant que possible la cohabitation, 400 ex-trotskistes, venus du Parti communiste

internationaliste (PCI, lambertiste), emmenés par Jean-Christophe Cambadélis, ancien

président de l’UNEF-ID, entrent, en juin 1986, «sans conditions» au PS. D’abord tentés

par Fabius, ils rejoindront Jospin. Le premier secrétaire profite du congrès de Lille, du

3 au 5 avril 1987, où tous les courants se retrouvent sur la même motion, pour évincer

son numéro deux, Jean Poperen. Les éléphants, de Laurent Fabius à Pierre Mauroy, en

passant par Edith Cresson, Pierre Bérégovoy et Henri Emmanuelli investissent en masse le

|

<> 1988, Pierre Mauroy, premier secrétaire

du PS, lors d’un meeting. |

secrétariat national. Mais déjà la campagne présidentielle de 1988 se profile. Le 11

juillet 1987, Mitterrand reçoit Jospin à Latché. «Préparez-vous à l’hypothèse de ma

candidature mais si vous la laissez entendre, je démentirai», prévient-il. Jospin

prépare affiches et meetings mais quand le président se déclare, le 22 mars 1988, le PS

se trouve tenu à l’écart. Avec sa «Lettre à tous les Français» et le thème de

«la France unie», le candidat joue l’ouverture au-delà du PS. Jospin annonce à

Mitterrand qu’en cas de victoire, il souhaite être ministre. Un septennat à la tête du

PS, ça suffit. Une fois Mitterrand réélu (à 54%), Michel Rocard est nommé à Matignon. Le

président souhaite que Fabius devienne premier secrétaire. Mais Pierre Mauroy se

présente, avec le soutien de Jospin. Les motions A et B (Mitterrand- Mauroy)

présélectionnent leur champion: 63 voix pour Mauroy et 54 pour Fabius. «On n’hérite

pas du PS comme d’une Aston Martin», commente cruellement Henri Emmanuelli.

♦

| |

L E S O C I A L I S M E

E N E U R O P E

Mais comment font-ils, ces Suédois ?

la social-démocratie suédoise et sa «culture de gouvernement» fascinent nombre de responsables du PS

STOCKHOLM,

de notre correspondant

|

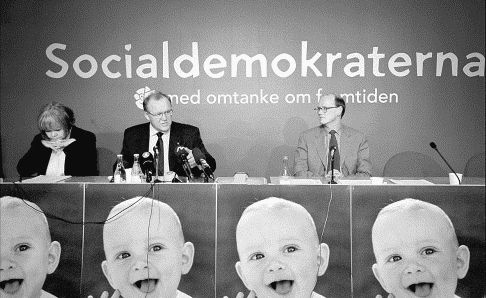

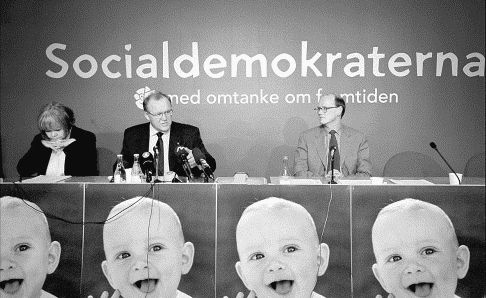

| Mai 2003, réunion du Parti social-démocrate (SAP).Le nombre

d’adhérents baisse, mais le modèle suédois fonctionne toujours. |

Scrutin après scrutin, décennie après décennie, la social-démocratie suédoise assure

sa pérennité avec une constance désarmante, qu’envient bon nombre de partis frères en

Europe. Se poser en adversaire de cette machine à gouverner, c’est s’exposer à de longues

traversées du désert. Les partis dits de tendance conservatrice, libérale,

chrétienne-démocrate ou centriste, en savent quelque chose:depuis 1945 et la fin de la

coalition nationale mise sur pied pendant la guerre, ils n’ont confisqué le pouvoir au

Parti social-démocrate (SAP) qu’à deux reprises, de 1976 à 1982, puis de 1991 à 1994.

Certes, la période où 45% des voix tombaient dans l’escarcelle rose semble révolue.

Le nombre de membres du SAP a chuté de 100 000 en dix ans, à 152 000. Mais,

plus que centenaire, cette formation a encore du répondant. En septembre 2002, quatre

ans après avoir enregistré son plus mauvais score depuis 1922 (36,4%), elle parvint à

frôler les 40% des suffrages alors qu’on lui promettait une inexorable décote, à l’image

de ses sœurs danoise, finlandaise et norvégienne.

A force d’être dirigés par le même parti – le premier gouvernement social-démocrate

remonte à 1932 – une majorité de Suédois ont fini par l’identifier à la société qu’il a

façonnée. «Le SAP est en harmonie avec ce qu’attendent les électeurs, ou bien

l’inverse», affirme Britt Bohlin, la présidente du groupe au Parlement. Des

responsables du parti ont expliqué l’amélioration de son score électoral par le fait

qu’il avait su mieux «écouter et comprendre» les électeurs, après avoir dû mener

une politique d’austérité.

Et que souhaite une majorité des neuf millions d’habitants du pays ? Un système

égalitaire de prise en charge de l’éducation, de la santé et de la retraite qui

fonctionne et une économie saine, à en croire différentes études. Autant d’éléments du

«modèle suédois», dont la réputation a contribué à l’image du pays à l’étranger depuis

les années 1960. «Contrairement aux Partis socialistes du reste du continent,

déclarait à cette époque Olof Palme, alors jeune premier ministre, le mouvement

ouvrier suédois ne s’est guère intéressé aux subtilités théoriques, mais beaucoup plus à

la construction concrète de la société». S’est établi alors un contrat implicite

entre les électeurs et le SAP: «Nous payons beaucoup d’impôts contre le droit à

disposer de bons services pour le bien-être, la santé et l’école», résume Per Olof

Edin, ancien chef économiste de la puissante confédération syndicale LO. Un contrat qui

tient toujours. Lorsqu’on demande aux Suédois s’ils sont prêts à payer plus d’impôts –

déjà les plus lourds d’Europe – ils répondent par l’affirmative si on leur garantit des

prestations sociales encore plus généreuses…

A quelques exceptions près, le SAP a, dès le début du XXe siècle, mené une politique

pragmatique, développant son audience au-delà du monde ouvrier, jusque dans les campagnes

où il pouvait compter sur le soutien de ligues de tempérance. «Le parti n’a jamais eu

pour but de nationaliser l’économie du pays», note Thomas Hempel, vieux routier du

journalisme politique. Plus tard, les sociaux-démocrates firent preuve de souplesse

idéologique en ne revenant pas sur le démantèlement des monopoles d’Etat dans les

télécommunications et la poste, décidé par le gouvernement de centre droite au début des

années 1990. D’une manière générale, le pragmatisme du SAP s’explique aussi par le fait

qu’il n’a jamais eu la majorité absolue au Parlement:il lui fallait trouver des compromis

au centre ou à sa gauche, comme c’est le cas depuis 1998 avec les anciens communistes et

les Verts.

| «Le mouvement

ouvrier suédois ne s’est guère intéressé aux subtilités théoriques, mais beaucoup

plus à la construction concrète de la société» |

L’absence d’un PC fort en Suède a d’ailleurs favorisé la prédominance sociale-démocrate.

Les communistes ne parvinrent jamais à se présenter comme une alternative. «Ils

étaient perçus comme une menace à l’encontre de la politique de bien-être», se

souvient Britt Bohlin. Au point qu’après 1945, et jusqu’aux années 1980, une alliance

tacite se forma entre la direction sociale-démocrate, le syndicat LO et le patronat,

pour limiter l’influence communiste dans les entreprises par des méthodes peu orthodoxes

(fichiers secrets, sanctions contre les militants «rouges»)…

La coopération entre le SAP et la confédération syndicale, forte de deux millions